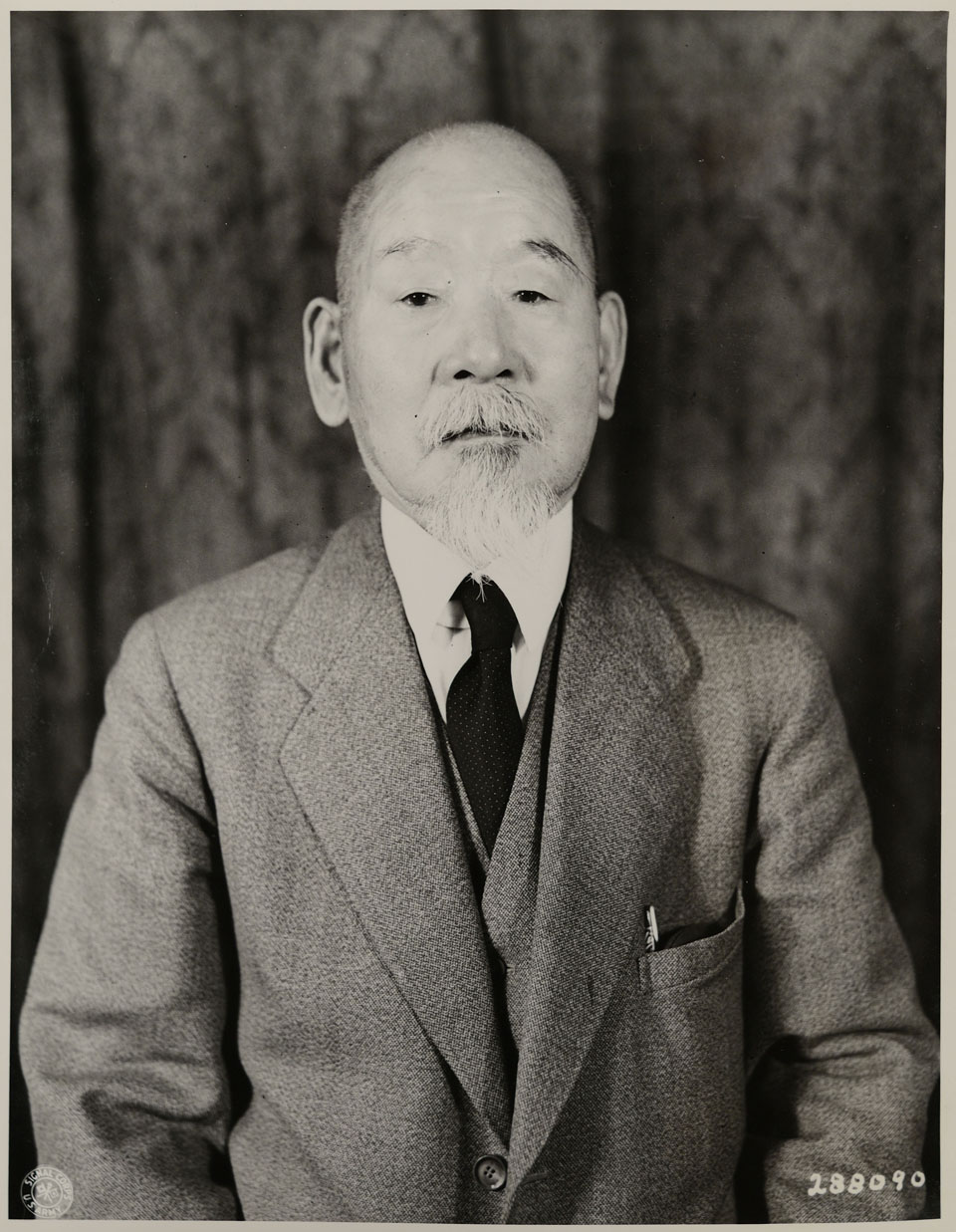

미나미 지로

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

미나미 지로는 일본 제국의 육군 군인이자 정치가로, 1874년에 태어나 1955년에 사망했다. 육군사관학교와 육군대학교를 졸업하고 러일 전쟁에 참전했으며, 1931년 육군대신을 역임했다. 만주사변 당시 관동군의 독단적인 행동을 억제하려 했으나 실패했다. 1936년부터 1942년까지 조선 총독을 역임하며 내선일체를 강조하며 창씨개명, 지원병 제도 등 황국신민화 정책을 추진하여 일제강점기 조선인들에게 고통을 안겨주었다. 제2차 세계 대전 이후 A급 전범으로 기소되어 종신형을 선고받았으나 가석방 후 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 통제파 - 도조 히데키

도조 히데키는 일본 제국 육군의 군인으로 육군 대신, 참모총장, 내각총리대신을 역임하며 진주만 공격을 명령하여 태평양 전쟁을 일으켰고, 전범으로 사형을 선고받았다. - 통제파 - 무토 아키라

무토 아키라는 일본 제국 육군 중장으로, 극동 국제 군사 재판에서 A급 전범으로 사형 판결을 받고 스가모 형무소에서 교수형에 처해진 인물이다. - 조선 총독 - 데라우치 마사타케

데라우치 마사타케는 메이지 시대부터 다이쇼 시대까지 활동한 일본의 군인이자 정치가로서 육군대신, 한국통감, 조선총독, 내각총리대신을 역임하며 한국 병합을 주도하고 무단통치를 실시했으며, 시베리아 출병 등 외교 정책을 펼친 일본 제국주의 핵심 인물이다. - 조선 총독 - 소네 아라스케

소네 아라스케는 메이지 시대 일본의 정치인이자 외교관으로, 대한제국 통감으로서 한국 병합 과정에 중요한 역할을 했으나 한국의 국권 침탈이라는 비판적 평가를 받는다. - 10월 사건 관련자 - 이마무라 히토시

이마무라 히토시는 일본 제국의 군인이자 육군대장으로, 태평양 전쟁 중 네덜란드령 동인도 침공 작전을 지휘하여 자바섬을 점령하는 군사적 성공을 거두었으나, 전범 재판에서 유죄 판결을 받고 복역 후 전사자 유족을 위한 활동을 펼치는 등 상반된 평가를 받았다. - 10월 사건 관련자 - 아라키 사다오

아라키 사다오는 일본 제국의 군인이자 정치인으로 육군대신과 문부대신을 역임하며 군국주의적 정책을 추진하고 국가주의 이념을 확산시키는 데 기여했으나, 제2차 세계 대전 후 A급 전범으로 기소되어 종신형을 선고받았으며 그의 군국주의적 사상은 오늘날까지도 논란의 대상이다.

2. 생애

일본 제국 오이타현의 전 사무라이 가문 출신으로, 일본제국육군사관학교를 졸업하고 1895년 기병 소위로 임관했다. 러일 전쟁에 참전하여 뤼순 공방전 등을 겪었으며, 이후 순조롭게 진급하여 1919년 소장, 1924년 중장으로 진급하며 사단장, 일본제국육군사관학교 교장 등을 역임했다.[1][2]

1927년 일본 육군참모본부 차장을 거쳐 1929년 조선군 사령관이 되었고, 1930년 대장으로 진급했다.[2] 1931년 제2차 와카쓰키 내각에서 육군대신을 맡았으나, 그의 재임 중 관동군의 독단적인 행동으로 만주사변이 발발했다.[3] 이후 최고전쟁회의 위원을 거쳐 1934년부터 1936년까지 관동군 사령관 겸 만주국 주재 일본 대사를 지냈다.

1936년 2·26 사건 이후 예비역으로 편입되었으나, 같은 해 제8대 조선 총독으로 임명되어 1942년까지 재직했다.[4] 조선 총독 재임 기간 동안 이전 총독들의 문화 통치 기조를 폐기하고, 내선일체를 내세우며 창씨개명 강요 등 강압적인 황국신민화 정책을 추진했다.

제2차 세계 대전 패전 후 연합군 최고사령관 총사령부(GHQ)에 의해 A급 전범으로 체포되어 극동국제군사재판에 회부되었다. 재판에서 만주사변 당시 육군대신으로서 침략 전쟁을 계획하고 실행한 책임(제1항, 제27항) 등으로 유죄 판결을 받아 종신형을 선고받았다.[5] 1954년 건강 악화로 가석방되었고, 이듬해 사망했다.

2. 1. 초기 이력과 군 복무

미나미 지로는 1874년 일본 제국 오이타현 히지(현 분고타카다시)의 전 사무라이 가문에서 태어났다.[1] 어린 시절 숙부를 따라 도쿄로 상경하여 미나토구립 오나리몬 초등학교를 다녔고, 도쿄도립 히비야 고등학교에 입학했으나 행실불량과 수학 성적 부진으로 정학 처분을 받은 뒤 세이죠 중학교·고등학교로 전학했다.[6] 이후 군인의 길을 걷기로 결심하고 1890년 육군중앙소년학교를 거쳐 1892년 일본 육군사관학교에 입교했다.[6]1895년 2월 일본 육군사관학교(6기)를 졸업하고[6] 같은 해 5월 기병 소위로 임관했다.[1] 1897년 10월 중위, 1900년 11월 대위로 진급했다.[1] 1903년 일본 육군대학교(17기)를 졸업하고[6], 러일 전쟁에 참전하여 제1기병연대 중대장 및 본부 참모로 복무하며 뤼순 공방전 등에 참가했다.[1]

이후 주요 경력은 다음과 같다.

2. 2. 육군 대신과 만주사변

1931년 4월, 우가키의 후임으로 제2차 와카쓰키 내각의 육군대신으로 임명되었다. 당시 시라카와 요시노리, 가네야 한조 참모총장과 연계하여 육군을 통제할 수 있는 인물로서 시데하라 기주로 외무대신과 아다치 겐조 내무대신 등에게 기대를 받았다. 그러나 군정 경험이 부족했던 미나미는 육군을 통제할 리더십이 부족했고, 우가키에게는 급서한 하타 에이타로의 차선책 정도로 여겨졌다. 또한 각의에서 갑자기 만주 독립을 주장하거나 간도 출병을 둘러싸고 국제연맹 탈퇴 같은 강경론을 펴는 등 입장이 일관되지 못했다. 우가키 군축을 둘러싸고는 군정 개혁으로 생긴 잉여 자금을 군비 근대화에 쓰려 했으나, 이를 국고로 환수하려는 대장성과 대립했다. 육군 대신 재임 중 부하인 군사과장 나가타 데쓰잔은 국가총동원법 제정에 관여하기 시작했다.같은 해 9월 만주사변이 발발하자, 미나미는 관동군의 독단적인 군사 행동을 억제하기 위해 다테카와 요시쓰구 소장을 만주에 파견했지만, 다테카와가 행동에 나서기 전에 9·18 사변이 터지면서 실패했다.[3][33] 그는 국제 협조주의를 내세운 민정당 정권의 노선에 맞춰 가네야 참모총장과 함께 사태를 수습하려 했으나, 임시 참모총장 위임 명령 문제를 놓고 정부가 육군을 장악하려는 것에 반발하여 시데하라 외무대신과 대립하기도 했다. 그럼에도 불구하고 치치하얼 점령이나 하얼빈으로의 출병 요청을 거부하고, 진저우로의 진출을 막았다.

10월 사건이 발생했을 때는 아라키 사다오 등의 반발을 무릅쓰고 관련 장교들을 보호 검속했지만, 사후 처리에서는 원로들의 육군 인사 개입과 반(反) 우가키 움직임에 위기감을 느껴 관련자들을 매우 가볍게 처벌하는 데 그쳤다. 이 과정에서 미나미는 사태를 억누르려 했던 가네야의 태도를 "그대로 주의"라고 보았고, 이후 가네야와도 불화가 생겼다. 이후 스티무슨 담화 사건으로 가네야가 실각하자, 황도파의 책임 추궁을 우려했는지 관동군에 대해 더욱 타협적인 태도를 보였다.

1931년 12월, 제2차 와카쓰키 내각이 총사퇴하면서 육군대신에서 물러나 다시 군사참의관이 되었다. 이 시기 미나미를 비롯해 스기야마 하지메 육군차관, 니노미야 하루시게 참모차장, 고이소 구니아키 군무국장, 다테카와 요시쓰구 작전부장 등 비확대 노선의 우가키파는 육군 중앙 요직에서 밀려나고, 그 자리는 반(反) 우가키파 및 일석회 멤버들이 차지하게 되었다.

이누카이 내각 성립 후인 12월부터 이듬해 1월까지 만주를 시찰하고 돌아와 쇼와 천황에게 만주국 건국이 기정사실이며, 이를 통해 북만주 진출 용이화, 일만 공동 경영을 통한 자급자족 체제 확립, 일본인 이민을 통한 인구 문제 해결 등을 상주했다. 쇼와 천황은 이 만주국 독립론에 위기감을 느껴 이누카이 쓰요시 총리에게 정부 의견을 물었고, 이누카이는 반대 의견을 올렸으나 결국 육군 내부 일석회계 막료의 추진 운동과 여론에 밀려 최종적으로는 관동군에 끌려갔다.

미나미는 1931년부터 1934년까지 최고전쟁회의 위원으로 활동했으며, 1934년에는 관동군 사령관 겸 만주국 주재 일본 대사로 부임했다. 이후 1936년 2·26 사건의 여파로 예비역으로 편입되어 현역에서 물러났다.

2. 3. 조선 총독 부임과 황국신민화 정책

1936년 2·26 사건의 여파로 예편한 미나미 지로는 같은 해 예비역 신분으로 제8대 조선 총독에 임명되어 1942년까지 재직했다.[4] 그는 1920년대 전임 총독이었던 사이토 마코토(齋藤實)의 문화 통치를 전면 폐기하고, 이전 총독들보다 훨씬 강압적인 통치 방식을 채택했다.미나미 지로의 통치는 "내선일체 (內鮮一體)"[34]라는 구호 아래 강력한 황국신민화 정책을 추진한 것으로 특징지어진다. 이 기간 동안 지원병 제도 실시, 창씨개명 강요, 조선어 사용 금지 등 민족 말살 정책이 강행되었으며,[35] 한국어 신문 대부분이 폐간되는 등 언론 탄압도 극심했다.

1939년 10월에는 안중근 의사의 아들 안준생과 이토 히로부미의 아들 이토 분키치 남작을 만나게 하여 소위 '화해' 장면을 연출하는 내선융화(内鮮融和) 행사를 기획하기도 했다. 이는 조선 민족의 저항 의식을 약화시키고 일제의 통치를 정당화하려는 기만적인 선전 활동의 일환이었다.

조선 총독 퇴임 후에는 1942년부터 1945년까지 추밀원 의원을 지냈고, 1945년에는 귀족원 의원을 역임했다.

2. 3. 1. 창씨개명

조선 총독으로 부임한 미나미 지로는 1920년대 전임 총독 사이토 마코토(齋藤實)의 문화 통치를 폐기하고 강력한 황국신민화 정책을 추진하였다. 그는 "내선일체 (內鮮一體)"[34]라는 구호 아래 지원병 제도 실시, 조선어 사용 금지 등과 함께 창씨개명을 강행하며 민족 말살 정책을 펼쳤다.[35]1939년 10월에는 안중근 의사의 아들 안준생과 이토 히로부미의 아들 이토 분키치 남작의 만남을 주선하여 소위 '화해' 장면을 연출하는 내선융화(内鮮融和) 행사를 기획하기도 했다.

1940년 1월 미나미 총독은 창씨개명에 관한 담화를 발표하며 조선 사회에 큰 파장을 일으켰다. 1월 4일 그는 조선인에게 창씨개명을 강요할 생각이 없다고 밝혔으나[36], 이내 조선인이 창씨개명하면 흐뭇하게 생각할 것이라는 속내를 드러내 상황을 더욱 악화시켰다.[36] 일부 친일 성향의 조선인 지식인들은 이를 당연한 것으로 받아들이며 총독을 옹호했다.

창씨개명 정책에 대한 반발도 거셌다. 독립운동 단체들은 성과 이름을 바꾸어 민족혼을 말살하려는 시도라며 조선총독부를 강력히 규탄했다. 1940년 5월 1일에는 창씨개명에 부정적인 입장을 보였던 윤치호가 조선총독부 경무국에 소환되어 조사를 받기도 했다. 윤치호는 미나미 지로 총독과의 면담에서 사회적 갈등을 줄이기 위해 창씨개명 시행 기한을 연기해 달라고 요청했다.

미나미 총독은 윤치호의 요청을 받아들여 창씨개명령의 시한을 늦추었고, 1941년 1월부터 창씨개명이 본격적으로 시행되었다. 미나미는 조선인의 창씨개명이 자율적인 선택에 따른 것이라고 주장했지만, 창씨개명에 부정적이었던 윤치호는 물론 자발적 참여를 주장했던 이광수조차 그의 말의 진의를 의심했다.

이광수는 1939년 12월부터 창씨개명 동참을 권고했음에도 불구하고, 총독의 '희망자에 한한다'는 주장에 대해 "당국은 창씨개명을 강요하는 일은 (절대) 없을 거라고 말합니다. 그러나 그들은 갖가지 수단과 방법을 동원해서 우리가-우리들 대부분이-창씨개명하도록 조처할 것이 틀림없을 것[37]"이라며 강제성을 예측했다. 또한 "우리 어른들이야 창씨개명할 필요가 없을지도 모릅니다. 하지만 아이들은 입학과 취직시에 (각종) 차별대우를 받을 것[37]"이라며 창씨개명을 거부했을 때 자녀 세대가 겪게 될 불이익을 우려했다.

윤치호 역시 "당국이 이미 창씨개명하기로 결정한 이상, 그들은 조선인들이 창씨개명하도록 반드시 조치를 취할 것이다. 그들은 창씨개명을 거부하는 저명한 조선인들을 반일분자로 블랙리스트에 올릴 것[38]"이라며, 창씨개명을 거부할 경우 받게 될 탄압과 불이익을 염려했다. 이처럼 미나미 지로 총독 하의 창씨개명은 표면적인 '자율' 주장과는 달리, 실제로는 조선인들에게 큰 압박과 강요로 작용한 정책이었다.

2. 4. 제2차 세계 대전 이후

제2차 세계 대전 종전 후인 1945년 11월 19일, 연합국군 최고사령관 총사령부(GHQ)는 일본 정부에 미나미 지로를 포함한 11명을 전쟁범죄자로 체포하여 스가모 형무소에 구금하라고 명령했다.[8] 그는 중국 침략 전쟁의 공동 모의 및 실행 책임자, 특히 만주사변 당시 육군대신으로서의 역할 때문에 A급 전범으로 지목되어 극동국제군사재판(도쿄 재판)에 회부되었다.

재판에서 미나미는 주로 중일 전쟁과 만주국 수립에 관련된 침략 전쟁 계획 및 실행 혐의(제1항, 제27항)로 유죄 판결을 받았다. 그러나 미국, 영국 연방, 네덜란드에 대한 침략 전쟁 개시 혐의와 포로 학대 관련 혐의에 대해서는 무죄를 선고받았다.[5]

그는 종신형을 선고받고 복역했으며, 스가모 구치소에 수감되어 있던 중 시게미쓰 마모루와의 대화에서 "외교란 군의 행동을 수습하는 것이라고 생각했지만, 이번에 처음으로 외교의 중요성을 이해했다"고 말했다고 전해진다. 이는 시게미쓰 마모루의 『스가모 일기』(『문예춘추』 1952년 8월호 게재)에 기록되어 있다.

1954년 건강 악화로 가석방되었고, 석방된 지 1년 후인 1955년 자택에서 사망했다.

3. 평가

생전의 미나미 지로는 "미나미가 있는 곳에는 봄바람이 있다"고 이야기될 정도로 인정이 많고 밝고 유쾌한 성격이었다고 전해진다. 시게미쓰 마모루에 따르면, 미나미의 흰 수염은 전범들 사이에서도 명물이 되었으며, 스가모 형무소에서의 수감 생활조차 즐기는 듯한 모습을 보였다고 한다.

처남인 가타쿠라 츄는 미나미 지로를 사물을 대범하게 보면서도 사소한 부분까지 신경 쓰는 면이 있었지만, 배짱이 두껍고 도량이 넓은 전형적인 메이지 시대 인물이었다고 회상했다.

3. 1. 부정적 평가

미나미 지로는 조선 총독(1936년~1942년)으로 재임하면서 이전 총독들과 비교해 더욱 강압적인 통치를 시행했다는 평가를 받는다.[4] 그의 재임 기간 동안 1920년대에 도입되었던 일부 자유주의적 정책들이 후퇴했으며, 언론 탄압의 일환으로 한국어로 발행되던 신문 중 하나를 제외하고 모두 폐간시켰다. 특히, 한국인에게 일본식 성명을 강요하는 창씨개명(소시카메이, 創氏改名일본어) 정책을 강력하게 추진하여 민족 문화를 말살하려 했다.또한, 와카쓰키 레이지로 내각에서 육군대신을 지내던 1931년에는 만주사변(9·18 사변)이 발발했다. 비록 미나미는 관동군의 군사 행동을 억제하기 위해 다테카와 요시쓰구 소장을 파견했다고는 하나[3], 결과적으로 만주사변은 일본 제국의 중국 침략을 본격화하는 계기가 되었으며, 당시 육군대신이었던 미나미 역시 그 책임에서 자유로울 수 없다는 비판이 있다.

제2차 세계 대전 이후, 미나미는 연합군 최고사령부(SCAP)에 의해 A급 전범으로 체포되어 극동국제군사재판에 회부되었다. 재판 결과, 그는 만주사변 당시 육군대신으로서 침략 전쟁을 계획하고 실행한 책임(제1항 및 제27항)을 물어 유죄 판결을 받고 종신형을 선고받았다. 다만, 미국, 영국 연방, 네덜란드에 대한 침략 전쟁 모의 혐의와 포로 학대 관련 혐의에 대해서는 무죄 판결을 받았다.[5] 그는 건강상의 이유로 1954년 가석방되었고, 이듬해 사망했다.

4. 저서

- 《미나미 지로 일기》

5. 대중매체

참조

[1]

서적

Encyclopedia of Military Biography

[2]

서적

The Generals of World War II

[3]

데이터베이스

World War II Database

[4]

서적

Governor-Generals of Korea

[5]

서적

Judgment at Tokyo: The Japanese War Crimes Trials

[6]

서적

人物で読み解く「日本陸海軍」失敗の本質

PHP文庫

2014-02

[7]

웹사이트

日本近現代史がわかる 最重要テーマ20満州事変 昭和六(一九三一)年永田鉄山が仕掛けた下克上の真実

https://bunshun.jp/a[...]

文春オンライン

2018-11-20

[8]

뉴스

荒木・南・小磯・松岡ら十一人に逮捕命令

朝日新聞

1945-11-20

[9]

간행물

貴族院要覧(丙)

貴族院事務局

1947-12

[10]

간행물

官報

1945-12-12

[11]

문서

法廷証第117号: 南次郎關スル人事局履歴書

[12]

간행물

官報

1895-11-16

[13]

간행물

官報

1897-12-18

[14]

간행물

官報

1901-03-01

[15]

간행물

官報

1905-04-12

[16]

간행물

官報

1910-04-12

[17]

간행물

官報

1915-05-01

[18]

간행물

官報

1919-09-11

[19]

간행물

官報

1924-04-28

[20]

간행물

官報

1926-05-04

[21]

간행물

官報

1929-11-20

[22]

간행물

官報

1931-10-07

[23]

간행물

官報

1937-03-02

[24]

간행물

官報

1922-02-01

[25]

간행물

官報

1934-02-08

[26]

간행물

官報

1909-03-01

[27]

간행물

官報

1918-06-07

[28]

간행물

官報

1921-03-23

[29]

간행물

官報

1921-09-10

[30]

간행물

官報

1936-05-06

[31]

간행물

官報

1941-05-16

[32]

서적

日本陸海軍総合事典

[33]

서적

히로히토:신화의 뒤편

[34]

서적

현대 한일관계사

[35]

웹사이트

네이버 백과사전 - 민족말살정책

http://100.naver.com[...]

[36]

서적

윤치호 일기:1916~1943

역사비평사

[37]

서적

윤치호 일기:1916~1943

역사비평사

[38]

서적

윤치호 일기:1916~1943

역사비평사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com